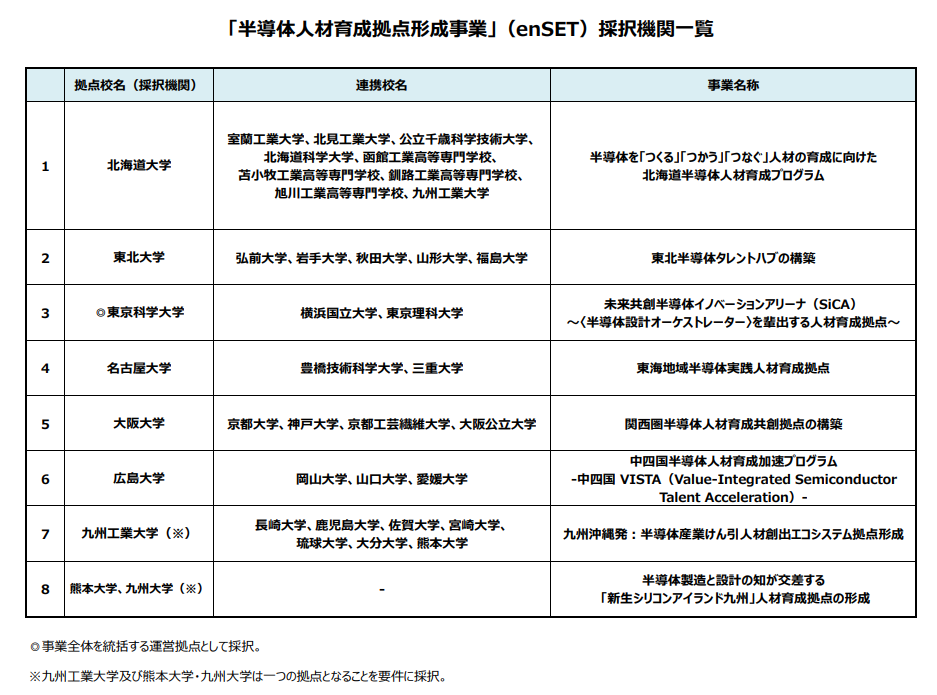

国が選んだ9校!半導体人材育成に力を入れる大学は?

現在、日本政府は、半導体分野の人材育成に対して、特に力を入れています。

先日、文部科学省が公募した「半導体人材育成拠点形成事業」に採択された大学が、公開されました。

Yahooニュースや読売新聞オンラインでも報道されて、注目を集めています。

この記事では、採択された大学を紹介しながら、それぞれの大学の魅力について解説します。

ぜひ、今後の進路選択などに参考にしてください。

半導体人材育成拠点形成事業とは?

半導体分野の「次世代の⾼度⼈材や基盤⼈材の持続的な育成に向け、各⼤学等の特⾊や地域性等を踏まえつつ、ネットワークを⽣かした教育プログラムの展開など、産学協働の実践的な教育体制を構築」を目指すプログラムです。

採択された大学は、最大5年間(令和7年度~令和11年度)まで日本政府から重点的な支援を受けられます。

採択された大学には、6,000万円から1億円の支援金が投入される予定です。

採択された大学は、今後一層、半導体人材教育の充実が期待できます。

採択された大学は以下のとおりです。拠点校として採択された大学は、特に注目です!

出典:文部科学省 成長分野を支える半導体人材の育成拠点の形成(enSET)

北海道大学

国産半導体チップの製造メーカーであるラピダス(Rapidus)が北海道千歳市にあることから、近接する大学として、人材育成や研究開発の役割が特に期待されています。

北海道大学は、もともと日本有数の研究大学ですが、これまで学内の様々な機関・センターにあった半導体関連の教育研究を連携して、大学全体で推進していくことが発表されています。

東北大学

2025年8月現在、全国で唯一「国際卓越研究大学」として指定され、世界をリードできる研究大学として発展することが期待されています。

半導体分野では「スピントロニクス」の研究が世界的に有名で、関係する研究者や研究施設が多く集まっています。

東京科学大

東京工業大学と東京医科歯科大学が2024年10月に統合してできた大学です。

この「半導体人材育成拠点形成事業」の全プログラムを統括する大学となるので、日本の半導体教育の中心となることが期待されています。

また、国際卓越研究大学の認定候補になったことで、さらに注目度が上がっています!

名古屋大学

ノーベル賞を受賞した天野浩先生が進める、窒化ガリウムを利用した次世代パワー半導体開発で特に有名です。

トヨタをはじめとする世界的な製造業が、名古屋・東海エリアに多く集まっていることから、大学と産業界との連携で、半導体教育が一層進むことが期待されています。

大阪大学

「産業科学研究所」の活動が顕著で、1939年に設立されて以来、異分野融合型の教育、産業界と協力した研究開発を行っています。

この研究所内に「フレキシブル3D実装協働研究所」があり、実装技術(パッケージング)の研究開発に力を入れています。

また、森勇介先生の窒化ガリウム結晶育成技術を応用した研究など、様々な半導体関連分野の研究が行われています。

広島大学

「半導体産業技術研究所」があり、スーパークリーンルームなどの充実した設備を活用した半導体人材の育成や教育を行ってきた歴史があります。

また、近隣にはメモリで世界上位のシェアを持つマイクロンの工場があり、半導体製造装置のディスコも、呉市にある工場を今後拡大予定です。

広島エリアは、日本の半導体の研究開発・製造に関する注目エリアの一つです。

九州大学、九州工業大学、熊本大学

いずれの大学も、このブログで詳しく取り上げていますが、熊本にTSMC(ティーエスエムシー:Taiwan Semiconductor Manufacturing Company:台湾セミコンダクターマニュファクチャリングカンパニー)の子会社であるJASMが進出したことにより、大注目されています。

この半導体人材育成拠点形成事業では、九州の大学でまとまって1拠点となることが予想されます。

今後、ますます九州の大学での半導体人材教育が盛り上がることが期待されます。

国(文部科学省)が期待していること

事業に採択された大学の公開と併せて、この事業で今後期待したいことも、記載されています。

各拠点それぞれにおける取組だけでなく、運営拠点を中心にオールジャパンの一体的な連携体制を構築して取組を進めることが極めて重要である。具体的には、

出典:文部科学省 成長分野を支える半導体人材の育成拠点の形成(enSET)

・デジタルバッジの活用等を通じ、産業界を巻き込んだ本事業で実施する教育プログラム

の価値付け

・VR等の情報技術を活用した遠隔講義の更なる教育効果向上への取組

・特に人材不足が深刻である設計人材育成の取組の全国展開

「デジタルバッジ」(オープンバッジ)とは、自ら学んだスキルなどを、メールやウェブなどで簡単に共有して、第三者も内容証明を検証できる仕組みです。

大学等を卒業したことは、成績証明書を通じて確認できます。しかし、具体的にどんなスキルを得たかは分かりづらいのが現状です。

そのため、オープンバッジを利用したスキル証明の仕組みが進めば、就職のときに大変役立つことが期待されます。

また、半導体分野では「設計人材育成」の人材が大きく不足していると言われています。

現在、東京大学を含む複数の大学が参画するLSTC(技術研究組合最先端半導体技術センター)では、「最先端デジタルSoC設計人材育成」事業を実施するなど、高度で実践的な設計人材育成プログラムが行われようとしています。

この事業に参加している大学でも、同様に設計人材育成が行われ、就職でも大変有利に働くことが期待されます。

コメント