なぜ今、東京大学×半導体なのか?

皆さんのスマホ、AIスピーカー、自動運転車、そして未来の量子コンピューター。これらの最先端技術の心臓部には、すべて「半導体」が使われています。

半導体は、現代社会を支えるだけでなく、私たちの未来を形作る上で不可欠な“戦略物資”とされています。

日本政府や産業界は、この半導体分野における人材育成を国家の最重要課題と位置付けています。

その中で、学術研究とイノベーションの中心である東京大学は、この喫緊の課題に対し、日本の未来を担う半導体エリートを育成する中核的な役割を果たすべく、これまでにない革新的な取り組みを始めています。

今なら、東京大学などの大学受験に特化した無料カウンセリング受付中!

↓オンライン無料カウンセリング予約↓

d.lab主導の学部横断型プログラム「SPIRIT」の全貌

東京大学のシステムデザイン研究センター(d.lab:ディーラボ)が2024年4月より本格的に開始した「SPIRIT:Semiconductor education Program for Interdisciplinary Research and InnovaTion」は、まさにこの半導体人材育成の中核を担う、画期的な学部横断型教育プログラムです。

このプログラムの最大の特長は、特定の学部や学科に限定されず、半導体に興味を持つすべての学生に門戸を開いている点にあります。

学部・学科を超えた参加の魅力

「SPIRIT」は、学部・学科を問わず誰でも参加可能な実践型半導体教育プログラムです。

驚くべきことに、約200名の受講者のうち、3分の1が工学部電気系学科以外の、いわゆる「非工学系」の学生であるとの報道もあります。

これは、半導体への関心が文理問わず広がっていることを示しており、多様な視点と専門性を持つ学生が、それぞれの強みを活かしながら半導体分野で活躍できる可能性を秘めていることを意味します。

例えば、経済学部の学生が半導体産業の経営戦略を、法学部の学生が半導体産業の国際競争を通じて知的財産権を学ぶといった、これまでにない学際的なアプローチが可能です。

参考:電波新聞 2024.11.27 「東大で半導体教育プログラム ラピダス社長らが講義、設計人材育成 3分の1が専門外の学生受講」

実践重視のカリキュラムと多様な学び

このプログラムは、半導体戦略論から物性、デバイス、設計、そしてプロセスに至るまで、半導体に関する広範な知識を包括的に学ぶことができます。

特に注目すべきは、主要な半導体企業の現役役員や技術者が直接講義を行う「半導体戦略概論」や「半導体プログラム特別講義」といった選択必修科目です。

2025年の半導体戦略概論では、Rapidus(ラピダス)の小池淳義・代表取締役社長、経済産業省の⾦指壽(かなざしひさし)・課⻑をはじめ、ディスコ・ルネサス・荏原製作所・東京エレクトロンといった大手半導体関係企業の役員など、国際的な半導体競争の最前線に立つ方々から、直接話を聞くことができます。

また半導体プログラム特別講義では、TSMCデザインテクノロジージャパンの安井卓也センター長、ソニーセミコンダクタソリューションズの大池祐輔CTOといった、最先端技術を担う開発責任者たちが登壇します。

学生は、最先端の産業動向や技術開発の現場の声を直接聞くことができ、机上の学びだけでなく、リアルな半導体ビジネスの視点を養うことができます。

プログラムは、選択必修科目と選択科目から構成され、選択科目は「半導体物性分野」「半導体デバイス・プロセス分野」「半導体集積回路設計・コンピューティング分野」の3分野にわたります。

これにより、学生は自身の興味や将来の目標に合わせて、専門性を深めることができます。

学部生だけでなく大学院生も履修可能であり、基礎から応用まで、段階的に半導体に関する深い知識とスキルを習得できる設計となっています。

産業界との強固な連携

d.labは、教育と産業界の橋渡し役を担う機関であり、様々なプロジェクトを運営しています。

文部科学省から支援されている「先端半導体設計環境を提供するAgile-X」事業では、大規模集積回路(LSI)の開発期間や費用を1/10に短縮できる開発環境(プラットフォーム)を作ることを目指しています。

設計に1日・製造に1日と非常に短い期間で、半導体の専門外の学生が半導体設計と製造の基礎を学ぶコースのトライアルは実施済で、開発した環境は、半導体産業に興味のある学生の教育に活かされることが期待されています。

また、d.labは、最先端半導体技術の研究開発と人財の育成を担う技術研究組合最先端半導体技術センター(LSTC:エルエスティーシー)の活動にも関係しています。

LSTCには、九州大学や国立高等専門学校機構(51校ある国立の高専を設置する組織)など、様々な大学などの機関が参加しています。

LSTCの成果は、日本で最先端の半導体製造にチャレンジするRapidus(ラピダス)の技術基盤を支えることが期待されており、学生は、最先端の研究の一端に触れる機会を得られる可能性があります。

これにより、卒業後すぐに現場で活躍できる実践力を養うことが可能です。

注目専攻と深化する学習内容

東京大学には、半導体研究・教育を支える多様な学部・学科が存在し、それぞれが独自の強みを持っています。

SPIRITプログラムでは、様々な学部学科が提供する講義を通じて、関係する専門分野を横断的に学ぶことで、半導体に関する幅広い理解と深い専門知識を身につけることができます。

専門分野からのアプローチ

🔷 工学部 電子情報工学科・電気電子工学科

電子情報工学科は主に情報系、電気電子工学科は主に物理系に関心がある人が学ぶことができますが、いずれの学科も半導体に大変関係があります。

半導体集積回路の設計、高性能半導体デバイスの開発、そして通信技術への応用など、半導体エレクトロニクスの核となる分野を深く探求します。

未来のAIチップや高速通信デバイスを設計する上で不可欠な知識と技術を習得できます。

🔷 工学部 マテリアル工学科

半導体の材料の基礎研究から、結晶成長、ナノ構造制御といった最先端の材料科学に焦点を当てます。

新しい半導体材料の発見や、既存材料の性能向上を通じて、半導体のさらなる進化に貢献します。

🔷 理学部 物理学科:

半導体の物理理論、量子力学に基づいた新しい量子デバイスの原理などを探求します。

基礎科学の視点から半導体の本質を理解し、次世代技術のブレークスルーを追求します。

学際的な学びが拓く未来

これらの専門分野の枠を超えた学際的なカリキュラムにより、学生は単一の専門知識だけでなく、半導体を取り巻く幅広い技術や応用分野を理解することができます。

これにより、卒業後の進路選択の幅が広がるだけでなく、複雑な半導体開発の現場で求められる、多角的な視点と問題解決能力を養うことが可能になります。

世界水準の研究環境と最先端設備

東京大学の半導体教育・研究は、世界トップレベルの設備と研究環境に支えられています。

学生たちは、最先端の施設で実践的な学びを深めることができます。

“山手線内で最も洗浄度の高い”クリーンルーム

武田先端知スーパークリーンルームは、本郷キャンパスに隣接する浅野キャンパスの「武田先端知ビル」のなかにあります。

半導体研究に不可欠なクリーンルームをはじめ、基板上に超微細なパターンを形成するためのリソグラフィや微細加工のための装置が完備されていて、産業界からの利用も多いです。

学生は、これらの機器を利用して、実際に半導体を製造し、その特性を評価することができます。

理論だけでなく、実際に手を動かすことで、半導体への理解を深めることができます。

未来を形作るミニマルファブ教育

特に注目すべきは、ミニマルファブ(12.5mmウェハー)を用いた試作実習です。

ミニマルファブは高専など複数の教育研究機関に導入されてますが、実際の半導体工場で行われる製造プロセスを、より小規模かつ効率的に体験できる画期的な教育システムです。

学生は、設計したチップが実際に製造される過程を肌で感じることができ、設計と製造の間の連携や課題を実践的に学ぶことができます。

参考:電波新聞 2024.11.27 「東大で半導体教育プログラム ラピダス社長らが講義、設計人材育成 3分の1が専門外の学生受講」

「TSMC東大ラボ」の運用開始と実践教育の最前線

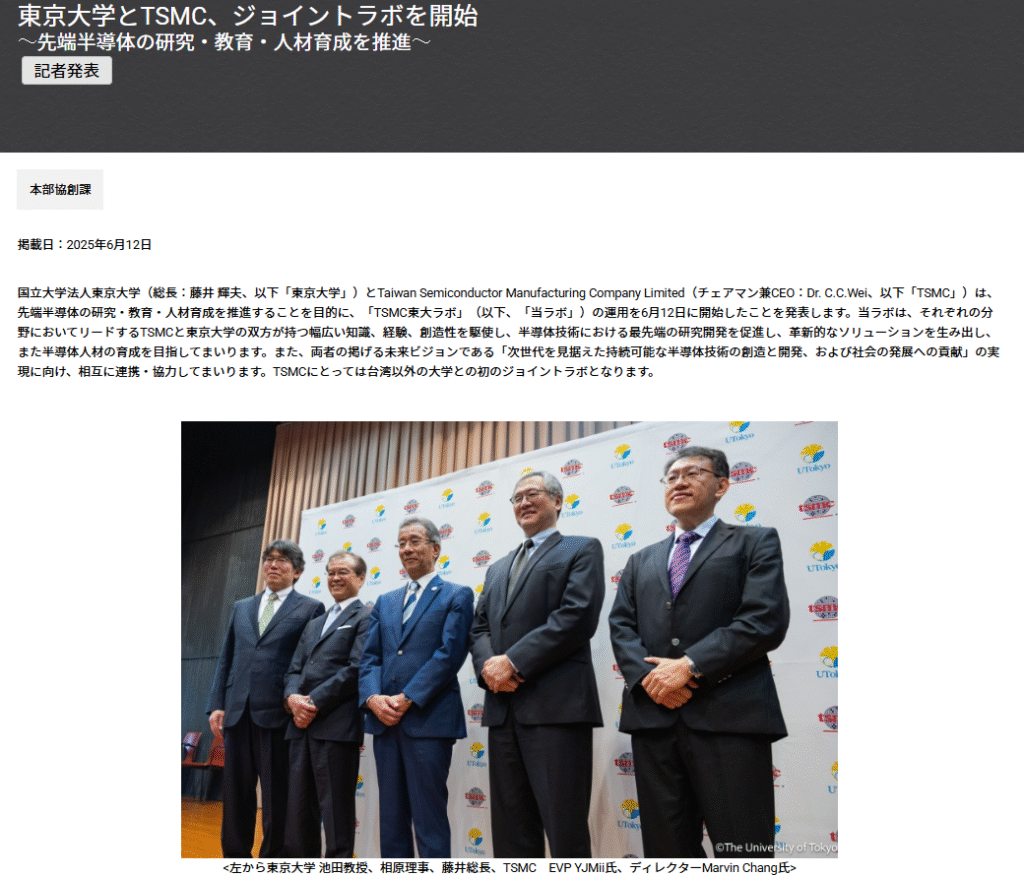

2025年6月12日、東京大学本郷・浅野キャンパスに「TSMC東大ラボ」が正式に開設されました。

これは、世界最大の半導体受託製造企業であるTSMC(ティーエスエムシー)と東京大学が連携し、半導体分野の最先端研究と人材育成を加速させるための画期的な拠点です。

TSMCは、これまで、スタンフォード大・MIT・UCLAなど世界の超一流大学との研究センターを設置するなどしていますが、”ジョイントラボ”としては、台湾以外の大学では初めて設置されたものです。

このラボの設立は、日本の半導体産業の復興と国際競争力強化に大きく貢献すると期待されています。

世界トップ企業との共同研究

TSMCと東京大学は、2019年以降すでに21件もの共同研究実績を重ねており、このラボの設立は、これまでの協力関係をさらに深化させるものです。

共同研究を通じて、学生は世界最先端の技術開発に触れることができ、研究者としての視野を広げることができます。

実践的チップ設計・製造体験

TSMC東大ラボでは、世界標準のFinFET技術を用いた16nm設計パッケージ「ADFP」を講義に導入し、学生が実際に使用できる環境を提供します。

これにより、学生は最先端の設計プロセスを学び、実践的なチップ設計スキルを身につけることができます。

さらに、シャトルサービス(複数の設計を一枚のウェハーにまとめて製造する手法)を通じて、学生が設計したチップが実際に製造され、評価されるまでの全プロセスを体験できます。

これは、座学だけでは得られない、貴重な実践的経験であり、未来の半導体エンジニアにとって不可欠な能力を養う機会となります。

出典:日経XTECH「TSMCと東大、次世代半導体の共同ラボ 酸化物半導体の活用も視野」

国内拠点との連携がもたらすシナジー

TSMC東大ラボは、横浜(TSMCジャパンデザインセンター)やつくば(TSMCジャパン3DIC研究開発センター)にあるTSMCの設計開発拠点、そして熊本の製造拠点(JASM熊本工場)とも密接に連携することが期待されています。

これにより、研究開発から設計、そして実際の製造に至るまで、半導体開発の全バリューチェーンを意識した教育が実現します。

学生は、日本の半導体産業が国際的なサプライチェーンの中でどのような役割を担っているのかを肌で感じ、将来のキャリアパスを具体的にイメージすることができます。

このTSMC東大ラボの環境により、理論と実践を融合した、これまでにないレベルの教育が実現し、学生は半導体分野の最前線で活躍できる真のエリートへと成長することができます。

6. 卒業後のキャリア・広がる進路実績

東京大学で半導体教育を受けた学生は、その専門知識と実践力が高く評価され、国内外の半導体産業の最前線で活躍しています。

半導体産業の最前線へ

卒業生の多くは、ソニー、キオクシア、ルネサス、東京エレクトロンといった日本の大手半導体関連企業はもちろん、TSMC日本法人や、次世代半導体の国産化を目指すRapidus(ラピダス)など、国内外のリーディングカンパニーに就職しています。

彼らは、半導体の設計、製造プロセス開発、研究開発、品質管理など、多岐にわたる分野で重要な役割を担っています。

多様なキャリアパス

学部卒業後も、さらなる専門性を追求するために博士課程へ進学したり、海外の大学院で国際的な視点と最先端の研究手法を学ぶ学生も少なくありません。

また、大学と企業が共同で研究開発を行う産学共同研究プロジェクトに参加し、在学中から実社会に貢献する機会を得ることも可能です。

東京大学での学びは、単なる就職に留まらず、半導体分野の未来を切り拓く多様なキャリアパスへとつながっています。

中高生・保護者へ:今すぐできる準備と未来への投資

未来の半導体リーダーとして東京大学を目指す中高生と、その成長をサポートする保護者の皆様へ。

今からできる効果的な学習法と、役立つリソースをご紹介します。

難関大学対策の秘訣

東京大学のような難関校を目指すには、基礎固めだけでなく、応用力と実践力を養うことが重要です。

アクシブアカデミー

東大など難関大学の合格を目指して、受験のプロが完全パーソナル指導でコーチング・学習管理を行い、成績を飛躍に向上させる指導が魅力です。合格のために生活習慣や学習習慣から改善して、勉強効率をあげて最難関校に合格したい方におすすめです。

▶ [無料カウンセリングはこちら] プロが伴走して全科目指導【アクシブアカデミー】

実践的な学びと興味の深化

机上の学習だけでなく、実際に手を動かすことで、半導体や電子回路への興味を深めることができます。

電子工作キット(Arduino)

「半導体って何だろう?」「回路ってどう動くの?」そんな疑問を、楽しみながら解決できる入門キットです。プログラミングと電子回路の基礎を学びながら、自分だけの作品を作る達成感を味わえます。

| アルドゥイノ Arduino をはじめよう第3版対応 電子工作 プログラミング スターターキット PDF教本ダウンロード特典付き アルデュイーノ UNO R3 初心者の方のための学習キット 知育玩具 STEM教育 大量注文可価格:4980円 (2025/7/12 11:24時点) 感想(17件) |

📝 まとめ

東京大学のd.labが主導する「SPIRIT」プログラムは、学部横断型の革新的な半導体教育を提供しています。

世界トップクラスのTSMCとの連携による最新鋭のラボの開設は、理論だけでなく、設計から製造までを一貫して体験できる、これまでにない実践的な教育環境を学生にもたらします。

中高生やその保護者の皆さんにとって、“東大×半導体”という選択は、未来の技術リーダーとしての道を切り拓く、まさに近道と言えるでしょう。

この分野への興味は、これからの社会で最も必要とされる能力の一つとなるはずです。

コメント